Pilotprojekte im Detail

Nachfolgend werden der Projektverlauf, die einzelnen Umsetzungsschritte, die Herausforderungen, abgeschlossene Fortbildungsmaßnahmen, Ergebnisse und langfristige Ziele sowie Kosten der Projekte dargestellt.

Umsetzung einer responsiven/barrierearmen und zeitgemäßen Webseite

Im Kunstmuseum Ahlen wird ein Projekt zur Umsetzung einer responsiven und barrierearmen Webseite realisiert. Ziel ist es, eine moderne Online-Präsenz zu schaffen, die insbesondere Online-Nutzer:innen und Kulturinteressierte anspricht.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Ist-Analyse

Zunächst wird eine umfassende Analyse der bestehenden Webseiteninhalte vorgenommen, um den aktuellen Zustand zu evaluieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

Kriterienkatalog und Grobkonzept

Auf Basis der Analyseergebnisse wird ein detaillierter Kriterienkatalog erstellt und ein Grobkonzept entwickelt, das die Anforderungen an eine moderne, barrierearme und benutzerfreundliche Website definiert.

Anbieterauswahl und Umsetzung des Feinkonzepts

Anschließend erfolgt die Auswahl geeigneter Anbieter, gefolgt von der Umsetzung des detaillierten Feinkonzepts. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der sorgfältigen Zusammenstellung des Bildmaterials und der Integration von Funktionen wie Kalender- und Suchoptionen.

Herausforderungen

Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen die Zusammenstellung des Bildmaterials, das unter rechtlichen und grafisch-ästhetischen Aspekten ausgewählt werden muss, sowie die effiziente Planung mit den verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen. Ebenso soll eine digitale Überfrachtung der Webseite vermieden werden, um eine klare und benutzer:innenfreundliche Darstellung zu gewährleisten.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Umsetzung des Projekts werden die Museen durch das Digitalteam in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. Themen wie Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), Anwendung von interaktiven Baukastensystemen (Interkit), Podcastproduktion, Social Media, Storytelling und Urheberrecht werden in spezialisierten Schulungen vermittelt. Diese Fortbildungsmaßnahmen stärken die digitale Kompetenz und unterstützen das langfristige Ziel zur Erweiterung der Webseite und Digitalisierung der Kulturangebote im Gesamtbetrieb des Museums.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Die langfristigen Ziele des Projekts umfassen die weitere Digitalisierung der Kulturangebote, die Pflege und Erweiterung der Webseite sowie die Erarbeitung weiterer digitaler Strategien für den Gesamtbetrieb.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Relaunch der Webseite:

Gesamtkosten: 13.646 €, davon 5.000 € vom Museumsamt und 8.646 € Eigenanteil

Das Projekt im Kunstmuseum Ahlen trägt wesentlich zur Modernisierung und Digitalisierung der Museumskommunikation bei. Durch die responsive und barrierearme Webseite positioniert sich das Museum damit zukunftsorientiert und nachhaltig im digitalen Raum.

Inklusive Virtual-Reality-Grubenfahrt – „Bergwerk für alle erlebbar machen“

Das Projekt "Inklusive Virtual-Reality-Grubenfahrt – Bergwerk für alle erlebbar machen" im Besucherbergwerk Ramsbeck zielt darauf ab, das Bergwerk für alle erlebbar zu machen. Die Zielgruppe umfasst mobil eingeschränkte Personen, Menschen mit Platzangst und jene, denen ein Besuch der Grube nicht möglich ist.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Klärung der technischen Voraussetzungen

Zunächst wird in Zusammenarbeit mit dem Digitalteam geprüft, welche technischen Voraussetzungen am Ort und unter Tage gegeben sind, um die digitale Grubenfahrt zu realisieren.

Festlegung der Vermittlungsziele und Videodokumentation

Anschließend werden die didaktischen Vermittlungsziele definiert und eine Videodokumentation der Grubenfahrt erstellt, die als Grundlage für die digitale Umsetzung dient.

Ausarbeitung einer Leistungsbeschreibung und Konzeptentwicklung

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird eine detaillierte Leistungsbeschreibung erarbeitet und ein Grobkonzept erstellt, das später durch ein Feinkonzept ergänzt wird, um die digitale Lösung zielgerichtet umzusetzen.

Herausforderungen

Bei der Umsetzung stellen sich verschiedene Herausforderungen, darunter die didaktische Aufbereitung, begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen sowie die Gewährleistung einer intuitiven und niedrigschwelligen Bedienung. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das digitale Erlebnis nicht als minderwertiger Ersatz für die reale Grubenfahrt wahrgenommen wird.

Die Behindertenvertretung des Hochsauerlandkreises fungiert als Kooperationspartner. Aktuell befindet sich das Projekt in einer Übergangsphase, da das Museum Teil der LWL-Industriemuseen wird. Das erarbeitete Konzept soll in die Planung der neuen Dauerausstellung einfließen.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel dazu nehmen Mitarbeitende des Museums an Schulungen des Digitalteams teil, um Kompetenzen in Bereichen wie Content Creation, DDB, Podcast, Social Media, Storytelling und Urheberrecht zu erweitern

Ergebnisse und langfristige Ziele

Langfristige Ziele des Projekts umfassen die Erarbeitung einer digitalen Gesamtstrategie, die Erweiterung des (digitalen) Rundgangs um den Erzgang sowie die Integration digitaler Medien als Standard in der neuen Dauerausstellung.

Kosten und Förderung

Die Umsetzung des Projekts erfolgt ohne externe Förderung oder zusätzliche Kosten. Mit der geplanten Übernahme des Sauerländer Besucherbergwerks durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Jahr 2025 eröffnen sich neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des Museums als Teil der LWL-Museen für Industriekultur

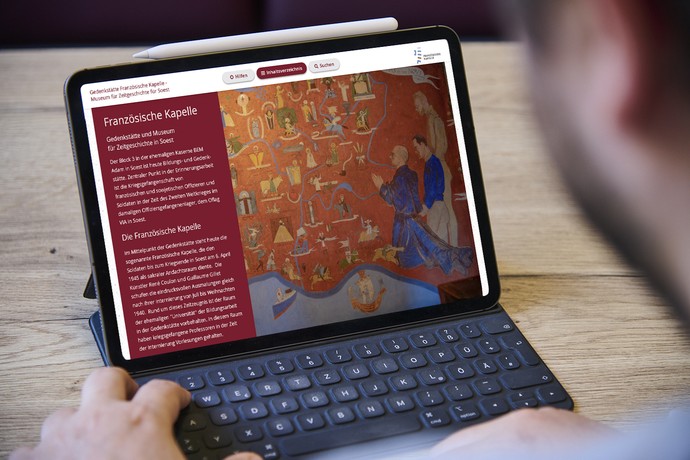

Umsetzung einer barrierefreien Webseite (Kultur-Kit)

Im Rahmen des Projekts „Gedenkstätte Französische Kapelle | Museum für Zeitgeschichte in Soest“ wird ein barrierefreier Internetauftritt mithilfe des Kultur-Kits realisiert. Ziel ist es, der interessierten Öffentlichkeit eine moderne, inklusive Webseite zu bieten, die als zukunftsweisendes digitales Museumsangebot fungiert.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Technische Konzeption

Zunächst wird eine technische Umsetzung des Digitalvorhabens konzipiert. Dieser interne Schritt innerhalb des LWL erfolgt unter Berücksichtigung aller technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen.

Systemschulung und Einführung

Anschließend wird das Museumsteam in das Django CMS des LWL-Modulbaukastens (Kultur-Kit) eingewiesen. Die Schulung und systematische Einführung ermöglichen den Mitarbeitenden, die Inhalte eigenständig zu verwalten.

Redaktionelle Beratung und Konzeption

Parallel dazu erfolgt eine redaktionelle Beratung, in deren Rahmen das Konzept für den Internetauftritt weiterentwickelt wird. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass die Webseite inklusiv gestaltet und an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst ist.

Herausforderungen

Bei der Umsetzung gilt es, die technischen und rechtlichen Anforderungen des LWL-internen Systems zu berücksichtigen. Dies stellt insbesondere hinsichtlich der Implementierung des Kultur-Kits eine zentrale Herausforderung dar.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Das Projekt führt zur erfolgreichen Umsetzung einer inklusiven, barrierefreien Webseite als modernes Museumsangebot. Langfristig wird angestrebt, die Webseite kontinuierlich zu pflegen und auszubauen, indem digitale Ausstellungen mit den Funktionen des Kultur-Kits erstellt werden.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Nutzung und Betrieb des Kultur-Kits: Gesamtkosten: 559,30 € p. a., werden vollständig durch Eigenmittel des Museums gedeckt

Das Digitalisierungsprojekt in der Gedenkstätte Französische Kapelle steht beispielhaft für die Realisierung einer modernen, inklusiven Webseite. Die Umsetzung eines barrierearm zugänglichen Webauftritts ermöglicht es zukünftig auch digitale Ausstellungen zu erstellen und optimal zu präsentieren.

Objektdokumentation und Einführung einer Multimedia-Guide-App

Das Projekt im Kettenschmiedemuseum Fröndenberg e.V. zielt auf die Einführung einer Multimedia-Guide-App und die umfassende Objektdokumentation ab. Zentrale Aspekte sind die Konservierung des personengebundenen Wissens sowie die Ermöglichung einer eigenständigen Erschließung des Museums durch die Besuchenden, was zu einer Öffnung des Museums nach außen führt.

Die Zielgruppe umfasst alle Besuchenden, insbesondere Technikinteressierte und junge Erwachsene.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Inhaltsermittlung

Zunächst werden gemeinsam die notwendigen Inhalte für die App ermittelt, um alle relevanten Informationen und Objekte abzubilden.

Dokumentation und Inventarisierung

Anschließend werden 15 Maschinen und 85 Objekte dokumentiert und inventarisiert. Diese Daten werden online über die Plattform „museum-digital“ bereitgestellt und für die App genutzt.

Grobkonzept und Storytelling

Auf Basis der erfassten Inhalte wird ein Grobkonzept erarbeitet, das den Fokus auf Storytelling legt und dabei auch die in Betrieb befindlichen Maschinen berücksichtigt.

Anbieterauswahl und Feinkonzept

Es erfolgt die Auswahl eines geeigneten Anbieters. Anschließend wird ein detailliertes Feinkonzept entwickelt und das Distributionssystem für digitale Inhalte konzipiert und umgesetzt.

Implementierung digitaler Anwendungen

Abschließend werden vorhandene digitale Anwendungen, wie ein 3D-Rundgang, in die App integriert, um das digitale Erlebnis zu vervollständigen.

Herausforderungen

Die Herausforderungen des Projekts liegen im allgemeinen Projektmanagement und im Ressourcenmanagement in einem ehrenamtlich geführten Verein sowie in der didaktischen Aufbereitung der Inhalte bei gleichzeitiger Vermeidung einer digitalen Überfrachtung am authentischen Ort. Als Kooperationspartner fungiert die TU Dortmund.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Projektumsetzung nahmen die Ehrenamtlichen an Schulungen des Digitalteams teil, um ihre Kompetenzen in Bereichen wie Content Creation, Podcast, Social Media und Storytelling zu erweitern.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Bisherige Ergebnisse umfassen die erfolgreiche Dokumentation, Inventarisierung und Online-Stellung ausstellungsrelevanter Objekte sowie die Konservierung und Einbindung des personengebundenen Wissens in die Konzeption der Anwendung. Die langfristigen Ziele beinhalten die fortschreitende fachgerechte Dokumentation und Inventarisierung sowie die kontinuierliche Pflege und Erweiterung der App.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Textdokumentation von 15 Maschinen und 85 Objekten zur Onlinestellung:

Gesamtkosten: 6.286€, davon 1.200€ vom Museumsamt und 5.086€ Eigenanteil

Einführung der Multimedia-Guide-App:

Gesamtkosten: 11.602,50€, davon 4.230,45€ vom Museumsamt und 7.372,05€ Eigenanteil

Mit der Umsetzung dieses Projekts positioniert sich das Kettenschmiedemuseum Fröndenberg als besonderer Lernort, der traditionelles Handwerk und moderne Technologie verbindet.

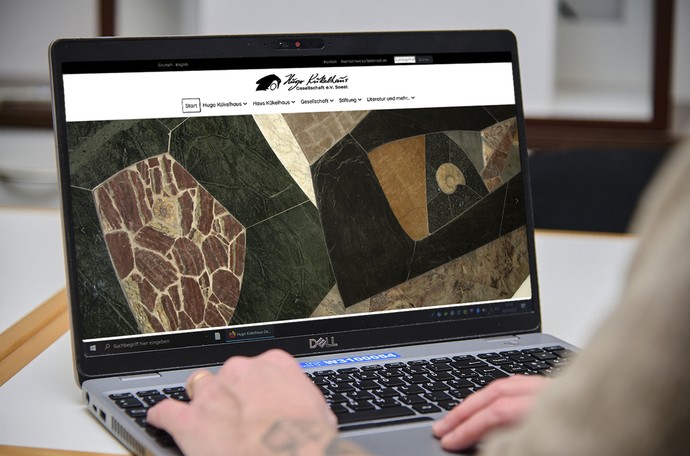

Onlinestellung der Sammlungs-Bestände des Museums und Neustrukturierung der Webseite unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit

Im Hugo Kükelhaus wird ein Digitalisierungsprojekt realisiert, das die Onlinestellung der Sammlungsbestände und die Neustrukturierung der Webseite unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit zum Ziel hat. Ziel ist es, kulturinteressierte Personengruppen und Forschungsinte-ressierte durch einen modernen, digitalen Auftritt anzusprechen.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Bestandserfassung und Dokumentation

Zunächst erfolgt eine detaillierte Erfassung, Inventarisierung und Dokumentation der Sammlungsbestände im Rahmen eines Werkvertrags.

Plattformauswahl

Anschließend wählt das Projektteam nach eingehender Diskussion in Absprache mit dem Verein und Abwägung der Vor-/ und Nachteile eine geeignete Plattform aus, um die digitalen Bestände optimal zu präsentieren.

Onlinestellung ausgewählter Exponate

Dabei werden zunächst 100 nun dokumentierte Schlüsselobjekte als Grundlage für die spätere Anwendung ausgewählt und online über die Plattform „museum-digital“ gestellt.

Neustrukturierung des Webauftritts

Basierend auf den erfassten Daten wird ein Konzept zur Neustrukturierung der bestehenden Webseite erarbeitet. Dabei fließen Anforderungen an eine barrierearme Gestaltung und Mehrsprachigkeit (inklusive mobiler Ansicht, optimierter Kontraste und englischsprachiger Texte) in das Feinkonzept ein.

Umsetzung und Integration

Die neue Webseite wird implementiert und ersetzt das bisherige Layout und den inhaltlichen Aufbau.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur technischen Umsetzung nehmen die Mitarbeitenden des Museums an Fortbildungen im Bereich digitaler Schwerpunktthemen teil. Schulungen zu Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), Podcastproduktion, Social Media, Storytelling und Urheberrecht stärken die digitale Kompetenz und tragen zur nachhaltigen Professionalisierung der Museumsarbeit bei.

Herausforderungen

Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen die didaktische Aufbereitung und die Planung mit limitierten personellen und finanziellen Ressourcen.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Es wird eine barrierearme und mehrsprachige Webseite umgesetzt und die digital aufbereitete Exponate dort integriert. Ergänzend dazu wird ein DDB-Account eingerichtet, um langfristig digitale Ausstellungen anzubieten.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Inventarisierung und Onlinestellung der Sammlung: Gesamtkosten: 3.000 €, davon 2.000 € vom Museumsamt (Pauschalförderung) und 1.000 € Eigenanteil.

Überarbeitung und Umsetzung einer barrierefreien Webseite: Gesamtkosten 5.355 €, davon 1.963, 50 € vom Museumsamt und 3.319,50 € Eigenanteil.

Das Digitalisierungsprojekt im Hugo Kükelhaus e.V. führt zu einem modernen Online-Auftritt, der die digital aufbereiteten Exponate optimal präsentiert und als zukunftsweisende Plattform für weitere Online-Ausstellungen bereits mit der DDB zusammenarbeitet. Durch die strukturierte Vorgehensweise – von der Bestandserfassung über die Plattformauswahl bis hin zur Umsetzung eines barrierearm zugänglichen Webauftritts – wird ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Digitalisierung des Museums geleistet.

Prototypische Entwicklung eines auditiven und barrierearmen Zugangs zu Kunstobjekten („Hörwelt“)

Im Siegerlandmuseum wird ein Projekt unter dem Titel „Hörwelt – Hören, Sehen, Sinnstiften“ realisiert, das einen auditiven und barrierearmen Zugang zu Kunstobjekten prototypisch entwickelt. Ziel ist es, Kunst- und Technikinteressierten sowie Jugendlichen und jungen Erwachse-nen ein inklusives, immersives Erlebnis zu bieten, das über traditionelle visuelle Präsentationen hinausgeht.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Beratung und Austausch

Zu Beginn erfolgt eine intensive Beratung sowie ein Austausch über das geplante Projekt. Dabei werden Ideen und Fördermöglichkeiten für die prototypische Entwicklung diskutiert.

Konzeptentwicklung und Feedback

Auf Basis der Beratungsergebnisse wird ein detailliertes Konzept erstellt, das in mehreren Feedbackrunden weiter verfeinert wird. Diese Phase dient der Definition von Zielgruppen, technischen Anforderungen und didaktischen Ansätzen.

Inhouse-Entwicklung und Umsetzung

Anschließend beginnt die prototypische Entwicklung der Anwendung im eigenen Haus. Dabei wird ein virtueller, immaterieller Klangraum realisiert, in den ein inklusives Tastrelief integriert wird. Die technische Aufbereitung und zielgruppenorientierte Gestaltung stehen im Fokus.

Förderung und Weiterentwicklung

Nach Abschluss der Prototypenentwicklung wird eine weitere Förderung beantragt, um den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Anwendung im Regelbetrieb sicherzustellen.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Umsetzung der Hörwelt werden die Mitarbeitenden des Siegerlandmuseums in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. Schulungen in den Bereichen Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und Storytelling unterstützen die nachhaltige Erweiterung der digitalen Kompetenzen und tragen zur Professionalisierung der Museumsarbeit bei.

Herausforderungen

Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen die technische Aufbereitung der Inhalte, der effiziente Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen sowie die zielgruppenspezifische Ausrichtung der prototypischen Entwicklungen am Standort des Museums.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Im Siegerlandmuseum werden als Projektergebnisse ein prototypischer, virtueller, immaterieller Klangraum realisiert und ein inklusives Tastrelief in die Hörwelt integriert. Darüber hinaus wird die Projektmitarbeiterstelle des Digital Managers dauerhaft verstetigt. Langfristig wird das Projekt als zentraler Baustein der Digitalisierungs- und Partizipationsstrategie des Siegerlandmuseums etabliert. Die Anwendung wird künftig erweitert und der Ausbau der digitalen Vermittlungsangebote nachhaltig vorangetrieben.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Umsetzung des Projekts Hörwelt – Hören, Sehen, Sinnstiften“: Gesamtkosten: 120.000,00 €, die Kosten werden im Rahmen einer Förderung durch die Bezirksregierung Arnsberg getragen. Weitere Förderungen durch das Museumsamt erfolgen, sobald der Regelbetrieb etabliert ist.

Das Projekt „Hörwelt – Hören, Sehen, Sinnstiften“ im Siegerlandmuseum zeigt eindrucksvoll, wie durch eine prototypische Planung ein inklusives, digitales Vermittlungskonzept realisiert werden kann. Die erfolgreiche Implementierung eines virtuellen Klangraums und die Integration eines taktilen Erlebniselements schaffen einen nachhaltigen Mehrwert und legen den Grundstein für die breit angelegte Digitalisierungs- und Partizipationsstrategie des Museums.

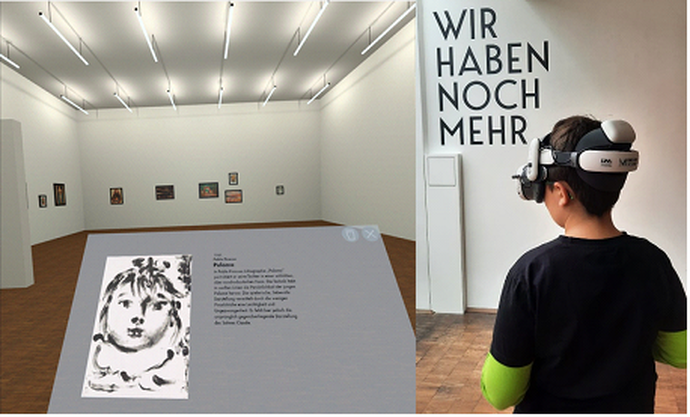

Neupräsentation der Sammlung mit modernen Vermittlungsstrategien (Virtual-Reality-Anwendung)

Im Kunstmuseum Gelsenkirchen wird ein Projekt zur Neupräsentation der Sammlung realisiert, das moderne Vermittlungsstrategien einsetzt. Neben der mediengestützten Präsentation über Beamer-Installationen – mit einer Ausstellung, die die Kunstszene der 1950er bis 1970er Jahre widerspiegelt – steht insbesondere die Umsetzung einer Mixed-Reality-Anwendung im Fokus. Diese durch Museumsbesucher:innen nutzbare Anwendung, in Form eines „Virtual Curator“, integriert digital nutzbare Sammlungsbestände in die Dauerausstellung und ermöglicht so eine zeitgemäße, interaktive Vermittlung, die insbesondere Kunstinteressierte sowie Jugendliche und junge Erwachsene anspricht.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Beratung und konzeptionelle Gestaltung

Zu Beginn erfolgt eine umfassende Beratung, in der die medialen Ausstellungsinhalte definiert und die didaktischen Ziele festgelegt werden. Parallel dazu wird ein Grobkonzept erstellt, das sowohl die Anforderungen an eine moderne, barrierearme Präsentation als auch an die digitale Anwendung umfasst.

Erarbeitung von Kriterien und Auswahl des Anbieters

Für den VR-Teil des Projekts wird ein Kriterienkatalog entwickelt, der unter Berücksichtigung der vorhandenen digital nutzbaren Sammlungsstücke erstellt wird. Auf dieser Grundlage erfolgt die Auswahl eines geeigneten Anbieters.

Storyboard und kreative Umsetzung

Im nächsten Schritt wird ein detailliertes Storyboard erstellt, in das die kreativen Gestaltungselemente der Mixed-Reality-Anwendung einfließen. Dies bildet die Grundlage für die konkrete Umsetzung der Anwendung.

User Testing und Feinschliff

Durch gezieltes User Testing wird die Anwendung abschließend optimiert, um eine intuitive und ansprechende Nutzererfahrung sicherzustellen.

Herausforderungen

Besondere Herausforderungen liegen in der didaktischen Aufbereitung der Inhalte, der Integration und Implementierung der umfangreichen Sammlungsdaten sowie im Umgang mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen. Zudem gilt es, eine digitale Überfrachtung der Webseite und der Anwendung zu vermeiden, um die Authentizität der Ausstellung zu bewahren.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur technischen Realisierung wird das Museum in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. Schulungen des Digitalteams zu Themen wie Podcast, Social Media, Storytelling und weiteren Bereichen der Digital Literacy stärken die digitale Kompetenz des Museums und unterstützen den langfristigen Ausbau digitaler Kulturangebote.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Das Projekt führt zur erfolgreichen Einführung des „Virtual Curator“ in der Dauerausstellung, der als innovatives Werkzeug dient, um Ausstellungen mithilfe digitaler Sammlungsbestände zu gestalten. Langfristig wird die Mixed-Reality-Anwendung gepflegt und erweitert, während das Museum kontinuierlich an weiteren Digitalisierungsstrategien arbeitet. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in zukünftige Projekte ein und dienen als Grundlage für den nachhaltigen Ausbau der digitalen Kulturangebote.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Anschaffung von Beamern für die mediengestützte Ausstellung: Gesamtkosten 4.876,62 €, davon 1.462,99 € vom Museumsamt und 3.413,63 € Eigenanteil

Umsetzung der Mixed-Reality-Anwendung: Gesamtkosten 23.000 €, davon 15.000 € durch das Museumsamt (Projektmittel) und 8.000 Eigenanteil

Dieses strukturierte Vorgehen und die umfassenden Fortbildungsmaßnahmen stellen sicher, dass das Kunstmuseum Gelsenkirchen seine digitalen Angebote nachhaltig modernisiert und sich zukunftsorientiert im digitalen Raum positioniert.

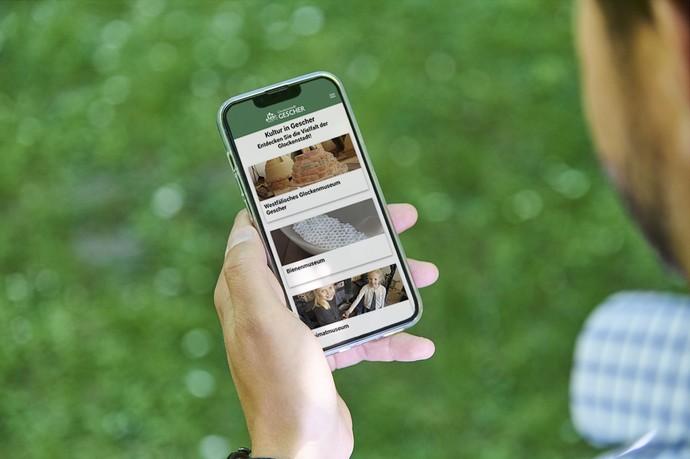

Einführung eines Distributionssystems für digitale Inhalte in drei Museen

Im westfälischen Glockenmuseum Gescher wird ein Projekt zur Einführung eines Distributionssystems für digitale Inhalte (WebApp) umgesetzt. Ziel ist es, eine digitale Lösung zu etablieren, die Besuchende eigenständig durch das Museum leitet, Informationen vermittelt und das Angebot barrierefreier gestaltet.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Klärung der Projektziele und Erstellung eines Grobkonzeptes

Zunächst werden die Projektziele und Kosten geklärt. Auf Basis dieser Erkenntnisse erstellt das Projektteam ein Grobkonzept mit einer detaillierten Anforderungsliste, das als Fundament für die weitere Planung dient.

Feinkonzeption und Anbieterauswahl

Im nächsten Schritt wird unter Berücksichtigung der bestehenden Gegebenheiten und Anforderungen eine Feinkonzeption erarbeitet. Hierbei erfolgt auch die Auswahl eines geeigneten Anbieters, der die technische Umsetzung des Distributionssystems – in Form einer WebApp – realisiert.

Realisierung des Distributionssystems

Die finale Phase besteht in der Implementierung der WebApp, die es den Besuchenden ermöglicht, das Museum eigenständig zu erkunden. Dabei werden verschiedene Inhalte integriert, die speziell auf unterschiedliche Zielgruppen wie Menschen mit Einschränkungen (mit Führung in leichter Sprache), Kinder (mit integrierter Kinderführung) und musikhistorisch interessierte Besucher abgestimmt sind.

Herausforderungen

Der Umgang mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen, die inhaltliche Recherche und didaktische Aufbereitung der Inhalte unter Beachtung von Urheberrechten und die Notwendigkeit, ein System zu schaffen, das sich flexibel erweitern lässt und einen deutlichen Mehrwert gegenüber bestehenden Angeboten bietet.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur technischen Umsetzung wird das Museum durch das Digitalteam in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. Schulungen in Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), Podcastproduktion, Storytelling und Urheberrecht stärken die digitale Kompetenz und unterstützen den langfristigen Ausbau digitaler Kulturangebote.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Das Projekt führt zur erfolgreichen Einführung eines eigenständig verwalteten Distributionssystems für digitale Inhalte, das als WebApp zusammen mit zwei weiteren Museen in Gescher (Bienenmuseum Gescher und Heimatmuseum Gescher) realisiert wird. Dieses System bietet die Möglichkeit, in Zukunft weitere Funktionen – wie zusätzliche Schwerpunktführungen – zu integrieren und perspektivisch auf alle Museen in Gescher ausgeweitet zu werden. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen zudem in die fortlaufende Entwicklung digitaler Strategien für den Gesamtbetrieb ein.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Einführung eines Distributionssystems für mehrere Museen: Gesamtkosten: 14.101,50 €, davon 7.050,85 € vom Museumsamt und 7.050,75 € Eigenanteil

Dieses museumsübergreifende Vorgehen und die begleitenden Fortbildungsmaßnahmen positionieren das Westfälische Glockenmuseum Gescher als Vorreiter in der digitalen Museumsvermittlung und legen den Grundstein für eine nachhaltige Erweiterung digitaler Kulturangebote in der Region.

Einrichtung und regelmäßige Bespielung von Social-Media-Kanälen

Im Museum der Stadt Marsberg wird ein Projekt zur Neugestaltung und digitalen Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt. Ziel ist es, durch den Aufbau unabhängiger Social-Media-Kanäle (Facebook und Instagram) die Attraktivität des Museums zu steigern, Kulturinteressierte, Touristinnen und junge Erwachsene gezielt anzusprechen und den geplanten Museumsumbau kontinuierlich zu dokumentieren.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Social-Media-Strategie und Schulungsleistungen

Zu Beginn wird ein Schulungsangebot zu YouTube definiert, um einen eigenen Social-Media-Kanal aufzubauen. Die ursprüngliche Idee ist, den geplanten Museumsumbau, Exponatvorstellungen und weitere Inhalte in kurzen Videos zu dokumentieren. Parallel wird eine Redaktions- und Ressourcenplanung durchgeführt.

Technische Vorproduktion und Beschaffung

Die notwendigen technischen Geräte zur Videoproduktion werden beschafft oder der Einsatz von vorhandenen Geräten geprüft, um qualitativ hochwertigen Content vorproduzieren zu können.

Umsetzung und Anpassung der Strategie

Aufgrund personeller Engpässe wird die ursprüngliche Idee zur Umsetzung eines YouTube-Kanals vorerst auf Eis gelegt. Stattdessen erfolgt der Aufbau eines Facebook- und eines Instagram-Kanals. Hierzu wird ein Zeit- und Redaktionsplan erstellt sowie die Ressourcenplanung, insbesondere hinsichtlich des personellen Einsatzes, vorgenommen.

Fortbildungsmaßnahmen und Professionalisierung

Pilotmuseen-Schulungen im Bereich Social Media werden durchgeführt, um die digitale Museumsarbeit zu professionalisieren.

Dokumentation des Museumsumbaus

Mit Beginn der Abrissarbeiten im Jahr 2025 wird eine Vorher-Nachher-Dokumentation des geplanten Museumsumbaus erstellt, um den Umbauprozess über die Social-Media-Kanäle fortlaufend zu dokumentieren.

Herausforderungen

Das Projekt steht vor der Herausforderung, die geringen personellen Ressourcen optimal einzusetzen, um den Aufbau und die kontinuierliche Pflege der Social-Media-Kanäle sicherzustellen.

Fortbildungsmaßnahmen

Neben den Social-Media-Schulungen werden Themen wie Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), Podcastproduktion, und Storytelling-Kompetenzen vermittelt, um die digitale Kompetenz der Einrichtung nachhaltig zu stärken.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Die Umsetzung der Social-Media-Kanäle (Facebook und Instagram) wird erfolgreich realisiert. Diese Kanäle werden genutzt, um das Netzwerk mit dem Kulturschaffenden Netzwerk in Marsberg sowie dem Kultur.Labor Hochsauerlandkreis zu stärken (zum Beispiel durch die Teilnahme am Podcast-Projekt „Geschichtsmomente“). Langfristig wird angestrebt, das museale Angebot über diese Kanäle zu festigen, die Reichweite zu erhöhen und insbesondere jüngere Zielgruppen für die Vereinsarbeit zu gewinnen.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Anschaffung von Stand-Scheinwerfern, verschiedenfarbigen Leinwänden und einem Fotowürfel für die Objektfotografie: Gesamtkosten: 360,00 € werden durch das Museum bezahlt.

Das strukturierte Vorgehen im Museum der Stadt Marsberg zeigt, wie durch eine klare Strategie und gezielte Fortbildungsmaßnahmen eine zukunftsorientierte, digitale Kommunikationsplattform aufgebaut werden kann. Die erfolgreiche Implementierung der Social-Media-Kanäle und die umfassende Dokumentation des Umbauprozesses tragen dazu bei, dass das Museum seine Reichweite erhöht, neue Zielgruppen anspricht und langfristig als sichtbarer Akteur im digitalen Raum positioniert ist.

Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit und Schaffung einer eigenständigen Webseite für alle städtischen Museen

Im Projekt "Städtische Museen Rheine" wird eine WebApp entwickelt, die eine intuitive, spielerische und personalisierte Besuchsplanung ermöglicht. Gleichzeitig wird die Öffentlichkeitsarbeit der Museen durch einen eigenen Webauftritt professionalisiert, um kulturinteressierte Zielgruppen optimal anzusprechen.

Projektverlauf und Umsetzung

Weiterentwicklung der Projektidee und konzeptionelle Vorarbeiten

Zu Beginn wird die Projektidee weiterentwickelt und in konzeptionellen Vorarbeiten konkretisiert.

Erarbeitung einer Customer Journey und Erstellung von Personas

In Workshops erarbeitet das Projektteam eine detaillierte Customer Journey und erstellt mehrere Personas, um die Bedürfnisse der Besucher:innen präzise zu definieren.

Prüfung der Machbarkeit der Projektausrichtung

Anschließend erfolgt eine Machbarkeitsprüfung, um sicherzustellen, dass die angestrebte digitale Lösung technisch und organisatorisch umsetzbar ist. Das Projekt wird neu ausgerichtet.

Fokussierung auf die Neugestaltung der Webseite

Im nächsten Schritt konzentriert sich das Team auf die Neugestaltung der Webseite für die verschiedenen Standorte der städtischen Museen (Falkenhof Museum, Museum Kloster Bentlage, Josef-Winckler-Haus, Salzwerkstatt) und integriert die neuen Funktionen in den Museumsbetrieb.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Umsetzung nehmen die Mitarbeitenden an Schulungen des Digitalteams teil. Themen wie Content Creation und Social Media werden vermittelt, um die digitale Kompetenz zu stärken und die professionelle Umsetzung der digitalen Projekte zu unterstützen.

Herausforderungen

Zu den wesentlichen Herausforderungen zählen die didaktische Aufbereitung der Inhalte, der effiziente Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen sowie die zielgruppenorientierte Planung der personalisierten Besuchsführung. Zusätzlich erfordert die Abstimmung mit den Planungen der Stadt Rheine für einen neuen Kulturbetrieb und die Klärung der Besucher:innenbedarfe eine enge Zusammenarbeit.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Aufgrund der Ausgründung des neuen Eigenbetriebs "Stadtkultur Rheine" wird das Projekt vorerst auf Eis gelegt. Gleichzeitig erfolgt eine umfassende Bedarfsklärung aller städtischen Kultureinrichtungen. Parallel dazu werden erste Schritte zur Umsetzung einer digitalen Gesamtstrategie mit den Städtischen Museen Rheine und dem Digitalteam besprochen. Kurzfristig soll ein eigenständiger Webauftritt mit klarem Profil für die einzelnen Museen etabliert werden, um die digitale Präsenz nachhaltig zu stärken und die Zielgruppenansprache weiter auszubauen.

Kosten und Förderung

Die finanziellen Rahmenbedingungen für das Projekt werden erst mit der geplanten Antragstellung Ende 2025 konkret absehbar sein.

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch eine neugestaltete, eigenständige Website für alle städtischen Museen

Im Rahmen des Projekts wird die Öffentlichkeitsarbeit für die städtischen Museen in Iserlohn durch die Entwicklung einer unabhängigen, neugestalteten Website verbessert. Bislang sind die Webseiten der Museen in die städtische Homepage integriert und strukturell an den Aufbau der Behördenwebseite gebunden. Ziel ist es, einen eigenständigen Internetauftritt zu etablieren, der Kulturinteressierte, Touristinnen und Politik gleichermaßen anspricht. Ergänzen dazu soll das Social-Media-Angebot professionalisiert werden.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Verhandlung mit der Kommune

Zunächst wird sich mit Vertreter:innen und Mitarbeitenden der Stadt Iserlohn darüber ausgetauscht, die Möglichkeit eines unabhängigen Internetauftritts für die Städtischen Museen zu realisieren.

Konzeption und Beauftragung

Im nächsten Schritt wird ein Konzept für eine geschlossene Website „Städtische Museen Iserlohn“ erarbeitet. Diese Plattform soll als Dachmarke dienen und einen klaren Wiedererkennungswert bieten. Dabei wird eine Verwaltungsmöglichkeit für fünf Standorte – darunter das Stadtmuseum, der Luftschutzstollen, das Nadelmuseum, die historische Fabrikanlage Maste-Barendorf und das Museum Haus Letmathe – integriert.

Kosten-Nutzen-Analyse Social Media

Eine umfassende Analyse des Social-Media-Angebots erfolgt, die zu der Entscheidung führt, den Fokus auf eine starke Homepage zu legen und den Facebook-Kanal pragmatisch weiterzuführen.

Integration in den Museumsbetrieb

Abschließend wird die neue Website zusammen mit den Social-Media-Angeboten in den Museumsbetrieb integriert. Dabei wird eine abgestimmte digitale Strategie umgesetzt, die langfristig die Pflege und den Ausbau der Online-Präsenz sichert.

Herausforderungen

Die Umsetzung des Projekts steht vor personellen Herausforderungen, da im Bereich Werbung, PR und Presse keine eigenen Stellenanteile vorhanden sind. Die Aufgaben in diesen Bereichen werden von der Museumsleitung je nach Zeit und Anlass übernommen, was die Ressourcenplanung erschwert.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur technischen Realisierung wird das Museum durch das Digitalteam in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. Themen wie Content Creation, Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), Podcastproduktion, Social Media, Storytelling und Urheberrecht werden in spezialisierten Schulungen vermittelt, um die digitale Kompetenz zu stärken und die nachhaltige Weiterentwicklung der Kulturangebote zu unterstützen.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Die neue Homepage wird erfolgreich für alle fünf Standorte gelauncht. Langfristig liegt das Ziel darin, die Website fortlaufend zu pflegen und das Social-Media-Angebot perspektivisch weiter auszubauen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Musterlösungen fließen in die Entwicklung weiterer digitaler Strategien für den Museumsbetrieb ein.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Umsetzung der neuen Webpräsenz für die städt. Museumsstandorte Gesamtkosten: 10.251,85 €, davon 7.751,85 € Projektmittel (Museumsamt) und 2.500 € Eigenanteil.

Das strukturierte Vorgehen unter Berücksichtigung der einzelnen Museumsstandorte und die begleitenden Fortbildungsmaßnahmen tragen dazu bei, dass die Museen der Stadt Iserlohn ihre digitale Präsenz nachhaltig verbessern und zukunftsorientierte Kommunikationsstrategien etablieren.

Digitale Vermittlung des Telgter Hungertuchs von 1623 mit einer inklusiven Virtual-Reality-Anwendung

Im RELíGIO – Westfälisches Museum für religiöse Kultur wird ein Projekt umgesetzt, das einen digitalen, inklusiven Zugang zum Telgter Hungertuch von 1623 ermöglicht. Mithilfe einer Virtual-Reality-Anwendung können Fachpublikum, Jugendliche sowie seh- und höreingeschränkte Personen das historische Kunstobjekt interaktiv erleben.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Erstellung eines Kriterienkatalogs und inhaltlichen Konzepts

Zunächst erarbeitet das Projektteam einen detaillierten Kriterienkatalog und entwickelt ein inhaltliches Konzept, das auf den historischen Begebenheiten basiert.

Integration inklusiver Inhalte

Von Beginn an werden inklusive Inhalte im Konzept mitgedacht, um barrierefreie Zugänge für alle Zielgruppen sicherzustellen.

Nutzung von 360°-Scans

Es werden 360°-Scans der Studierenden des Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum (CERES) verwendet, um eine realistische digitale Darstellung der historischen Umgebung und des Hungertuchs zu unterstützen.

Auswahl eines Anbieters

Auf Basis des erarbeiteten Grobkonzepts und konkreten Vorstellungen zur Umsetzung, wird ein Anbieter zur Realisierung des VR-Projekts ausgewählt.

Storyboard-Erstellung und Modellierung

Auf Basis der gewonnenen Daten wird ein Storyboard erstellt und die Modellierung der historischen Umgebung sowie des Hungertuchs durch den Anbieter vorgenommen.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Umsetzung des Projekts nehmen die Mitarbeitenden des Museums an Schulungen des Digitalteams teil. Themen wie Content Creation, Podcastproduktion, Social Media, Storytelling und Urheberrecht werden vermittelt, um die digitale Kompetenz nachhaltig zu stärken und die professionelle Umsetzung des Projekts zu unterstützen.

Herausforderungen

Das Projekt sieht sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehört die didaktische Aufbereitung der Inhalte sowie der effiziente Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen. Zudem muss ein umfassender Anforderungskatalog erstellt und die digitale Überfrachtung der Anwendung vermieden werden. Die Erarbeitung inklusiver Inhalte stellt einen weiteren komplexen Aspekt dar, der kontinuierliche Abstimmungen mit den Kooperationspartnern erfordert. Unterstützt wurde das Projekt durch Studierende des Centrums für Religionswissenschaftliche Studien (CERES).

Ergebnisse und langfristige Ziele

Das Projekt führt zur Umsetzung einer der ersten musealen Virtual-Reality-Anwendungen mit inklusivem Schwerpunkt in Deutschland. Die digitale Anwendung ermöglicht es dem Fachpublikum sowie Jugendlichen, Erwachsenen und seh- bzw. höreingeschränkten Personen, das Telgter Hungertuch interaktiv zu erleben. Langfristig wird angestrebt, die Digitalisierung der Kulturangebote weiter auszubauen, die Anwendung kontinuierlich zu pflegen und zu erweitern.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

Anschaffung von VR-Brillen, Software und Programmierung: Gesamtkosten: 19.633,22 €, davon 9.366,62 € vom Museumsamt und 10.266,60 € Eigenanteil

Produktion und Modellierung der Inhalte: Gesamtkosten: 47.471,13 €, davon 27.000 € vom Museumsamt (Projektmittel) und 20.471,13 € Eigenanteil

Das VR-Projekt im Religio demonstriert eindrucksvoll, wie durch ein vernetztes Vorgehen und gezielte Fortbildungsmaßnahmen ein inklusiver, digitaler Zugang zu bedeutsamen Objekten in Westfalen realisiert werden kann. Die erfolgreiche Umsetzung der Virtual-Reality-Anwendung legt den Grundstein für eine nachhaltige Erweiterung der digitalen Kulturangebote und stärkt die Position des Museums als innovativen Akteur im digitalen Kultursektor.

Umgestaltung und digitale Erweiterung des Bereichs „Handwerke“

Im Iserlohner Museum für Handwerk und Postgeschichte wird ein umfassendes Projekt zur Umgestaltung und digitalen Erweiterung des Ausstellungsbereichs „Handwerke“ umgesetzt. Ziel ist es, insbesondere Einzelbesuchende ohne gebuchte Führung anzusprechen und den Besuchern durch digitale Angebote einen neuen Zugang zu authentischen Werkstätten und historischen Handwerksprozessen zu ermöglichen.

Projektverlauf und Umsetzungsschritte

Beratung zur Ausstellungsgestaltung

Zunächst erfolgt eine intensive Beratung, in der gemeinsam mit dem Verein entschieden wird zunächst ein Konzept zur Neugestaltung des Ausstellungsbereichs zu entwickeln.

Rahmung des Digitalmöglichen

Anschließend wird untersucht, in welchen Bereichen digitale Instrumente analoge Defizite lösen können. Hierbei wird ermittelt, welche digitalen Erweiterungen sinnvoll und notwendig sind.

Umgestaltung der Ausstellungsbereiche

Der bestehende Bereich „Handwerke“ wird neu gestaltet und gleichzeitig werden die digitalen Bedarfe der Ausstellung analysiert, um eine passgenaue Ergänzung zu gewährleisten.

Erarbeitung eines digitalen Erweiterungskonzepts

Auf Basis der Analysen wird ein digitales Konzept entwickelt, das zusätzliche Vermittlungsangebote integriert und den traditionellen Ausstellungseindruck erweitert.

Beantragung von Fördermitteln

Abschließend wird Fördergeld beim LWL-Museumsamt beantragt, um die Umsetzung der digitalen Erweiterungen zu finanzieren.

Herausforderungen

Das Projekt steht vor der Herausforderung, personelle Ressourcen effizient einzusetzen, da die Planung der analogen und digitalen Neugestaltung simultan erfolgt. Zudem erfordert die didaktische Aufbereitung der Inhalte – unter gleichzeitiger Berücksichtigung technischer und finanzieller Rahmenbedingungen – eine enge Abstimmung mit den Projektpartner:innen.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Ausstellungsgestaltung werden die Museen in verschiedenen digitalen Schwerpunktbereichen fortgebildet. In Schulungen des Digitalteams werden Themen wie Content Creation, Podcast, Social Media, Storytelling und Urheberrecht vermittelt, um die digitale Kompetenz der Einrichtung nachhaltig zu stärken.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Als Ergebnis wird der Bereich „Handwerke“ neugestaltet: Authentische Werkstätten werden rekonstruiert, die Entwicklung der Handwerke von damals bis heute wird thematisiert und historische Bezüge zur Museums- sowie Stadtgeschichte hergestellt. Atmosphärische Soundinstallationen tragen zur Steigerung des Erlebnisses bei. Langfristig wird angestrebt, die geplanten digitalen Erweiterungen sukzessiv umzusetzen und auszubauen.

Kosten und Förderung

Die Kosten für die Umsetzung sind aktuell noch abhängig von den konkret geplanten Maßnahmen. Ende des Jahres 2025 ist geplant einen Förderantrag im Museumsamt zu stellen.

Prototypische WebApp für die digitale Vermittlungsarbeit

Im Stadtmuseum Lippstadt wird ein Projekt zur prototypischen Entwicklung einer WebApp für die digitale Vermittlungsarbeit realisiert. Ziel ist es, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen und ihnen durch interaktive digitale Angebote einen neuen Zugang zur Stadtgeschichte zu eröffnen.

Projektverlauf und Umsetzung

Austausch und Analyse

Zunächst findet ein intensiver Austausch zwischen dem Entwicklerteam und dem Museumsamt statt, um Chancen und Herausforderungen einer prototypischen WebApp zu erörtern.

Entwicklung von Erzählsträngen und Designabstimmung

Im nächsten Schritt werden Erzählstränge und Storytelling-Elemente entwickelt sowie Designabstimmungen für die künftige Nutzung der WebApp vorgenommen.

Feinabstimmung und Integration historischer Inhalte

Anschließend erfolgt die Feinabstimmung der Anwendung, bei der historische Bilder und Audio-Spuren integriert werden, um die authentische Vermittlung der Museumsgeschichte zu unterstützen.

Realisierung und kontinuierliche Aktualisierung

Abschließend wird die WebApp umgesetzt und kontinuierlich aktualisiert, um eine flexible und zielgruppenorientierte digitale Umgebung zu gewährleisten.

Herausforderungen

Das Projekt steht vor mehreren Herausforderungen. Die didaktische Aufbereitung in Form von Animationen muss zielgruppengerecht erfolgen und die Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht sind begrenzt. Eine digitale Überfrachtung bei der Aufbereitung der Inhalte in der Webapp soll vermieden werden. Zusätzlich erschweren Sturmschäden am Museumsgebäude die Priorisierung der Maßnahmen.

Fortbildungsmaßnahmen

Parallel zur Projektumsetzung nehmen die Mitarbeitenden an Schulungen des Digitalteams teil. Themenschwerpunkte sind dabei die Nutzung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB), der Einsatz von interaktiven Baukastensystemen (Interkit), Podcastproduktion, Storytelling und Urheberrecht. Diese Fortbildungen dienen der nachhaltigen Professionalisierung der digitalen Vermittlungsarbeit.

Ergebnisse und langfristige Ziele

Als Ergebnis wird eine WebApp-Anwendung eingeführt, die den digitalen Zugang zur Stadtgeschichte moderner gestalten soll. Langfristig wird angestrebt, die digitalen Kulturangebote weiter auszubauen und die WebApp kontinuierlich zu pflegen.

Kosten und Förderung

Die Projektfinanzierung teilt sich wie folgt auf:

3D-Digitalisierung historischer Objekte: 895,00 €

Produktion von vier Animationsfilmen: 3.500 €

Jahreslizenz Multimedia-Guide WebApp: 480,00 € p. a.

Die Gesamtkosten werden vollständig durch das Museum getragen.

Die Umsetzung eines prototypischen Projektes im Stadtmuseum Lippstadt zeigt, dass digitale Projekte prozessbegleitend entwickelt werden können. Die erfolgreiche Implementierung der WebApp in den Museumsbetrieb stellt einen wichtigen Baustein für die Wissensvermittlung während der umbaubedingten Schließungsphase des Museums dar. Langfristig soll ein digitales Angebot zur Verfügung gestellt werden, dass die Stadtgeschichte auch an ausgewählten Orten in Lippstadt vermittelt.